いい父親でありたい。でも自分の考えに偏りはないか。間違いはないか。表紙をめくった瞬間、こんなふうに心配してしまう一節が書いてある。

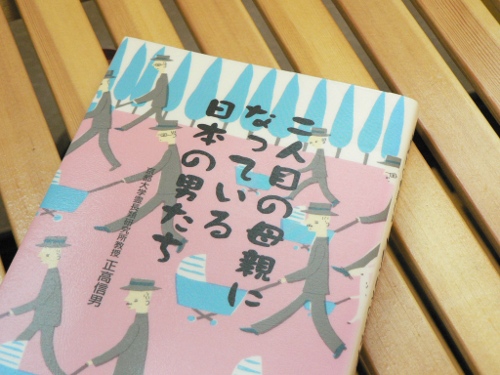

- 二人目の母親になっている日本の男たち

、表紙をめくったところより引用

- 子どもが自立していく過程で、父親の影響がどれほど大事なのかを認識して欲しい。母親の手伝いをしているに過ぎない父親の下では、子どもの「社会性」は育たない。

こりゃ大変だ。

子どもと穏やかに接している背景には

いいお父さんでありたい。というのも、ビリのオヤジはまぁいわゆる頑固オヤジでありまして。ビリ自身、あまり悪いことをした記憶はないのだけれども、とにかく怒られた記憶だけが残っているんです。単にオヤジの機嫌が悪かったとか、酔っぱらっていたとか。ビリ少年からすると、とにかくありがたくないオヤジなんです。

「二人目の母親になっている日本の男たち」にも書いてありますが、こんな親の元で育った人は、自分の子どもには穏やかに接することが多いようで、ビリもその一人かなぁと感じたりします。

父親に求められる父性

ビリ家では、時にお兄ちゃんとボクちゃんを厳しく叱ることもあります。よほど目にあまるような悪いコトをした時くらいでしょうかね。最近は、お父さんが怒鳴り声を上げて怒るようなことは半年に1回くらいでしょうか。

というのも、最近は怒ることよりも褒めることを多くしようかと考えているところもありましてね。お兄ちゃんもボクちゃんも絵を描くことが好きなもんで、「お父さん見てぇ」と完成した絵を持って駆けてきたら膝の上に座らせて頭を撫でながら褒めてやります。きっと子どもにとって自ら完成させた成果品を褒めてもらえたらうれしいですよね。

でも、こんな子どもに一種の安らぎや満足感を与える行為はどちらかというと母性的な行為なのかなぁ・・・ビリお父さんは父性を発揮できているのかなぁと感じたところです。

父性の発揮

父性なんて今まで一度も意識したことのない概念です。だから、言葉で表現することが難しい。でも、この本の小見出しである「心地いい避難場所が母親、新しい世界への先導者が父親」という言葉が父性を端的に現していると思いますた。

父性のことを何となく理解したものの、「父性を発揮するには」というような「物事の考え方」を教科書に従って実践するのは非常に疲れることです。ビリの性分には合わないのでありますが、「第4章 実践!父親塾」で取り上げられていることは、おおむねキャンプに行くことで達成されることのように感じています。

- 二人目の母親になっている日本の男たち

、第4章より引用

- 絵本を読んで聞かせよう(怖い絵本の効果的な読み聞かせ方)

- コンピューターゲームから学ばせること

- 子どもを外へ連れ出そう

- 自然の中で恐怖を教えよう

- 父親らしさと男の子らしさ、女の子らしさ

- 父親は自分のことを子どもに語ろう

- 子どもといっしょに食事をしよう

子どもを外へ連れ出す。自然の中で恐怖を教える。いっしょに食事をして子どもに父親自身のことを話す。キャンプに行くことで多くのことが達成できるように感じます。父親自身のことを子どもに話すのは照れくさいところがありますが、焚き火の魔力を借りればなんか話すことができるような気持ちになってきますね。

子育て本を読むと、キャンプが子育てに向いていることを強く確信することができるこの頃です。