手作りに込める期待。安くできそう。自分好みの道具になりそう。使い込むほどに愛着が沸く。 でも期待と裏腹に結構苦労もしてますよ。その苦労を乗り越えるて作る自分好みの道具だからこそ使い込むほどに愛着が沸くのだと思います。

で当ブログで人気を集めている記事の一つ「手作りシェルフ」も例外に漏れず苦労しました。 古くは割り箸を使ったこんな試作からはじまってます。誰も下写真のシェルフが割り箸の試作から出来上がったとは思わないでしょう。

手作りシェルフの苦労話

試作編

何をはじめるにも「致命的な失敗」は避けたい。「小さな失敗」は許容する。これぐらいのチャレンジ精神とモチベーションが手作りには必須であります。 で「致命的な失敗」がないことを確認するべく、製作にとりかかる前には割り箸と輪ゴムを駆使して試作機を製作。手作りシェルフがスッと立っていられるのは手作りチェアの構造・仕組みのためです。この部分試作機でためしました。

でも、輪ゴムによる固定も寸法にもアソビが大きすぎるので割り箸がグラグラしましたよ。やっぱり。 「試作の結果、致命的な失敗はない」なんて確信には程遠いんですけど、なんとなく問題なさそうくらいの感触は得られましたね。

製図編

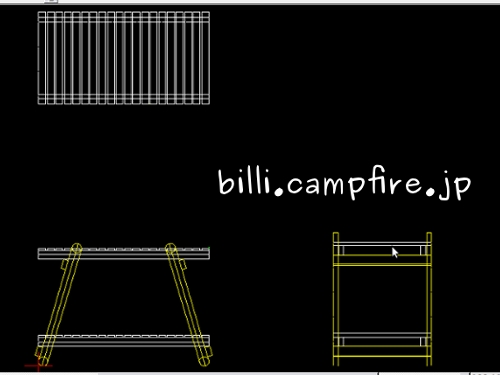

何はなくとも図面です。 ホームセンターで材料を物色。メインになるのはいつものワンバイ材です。その他、天板に使った薄い板。これらの寸法から設計図を書きました。

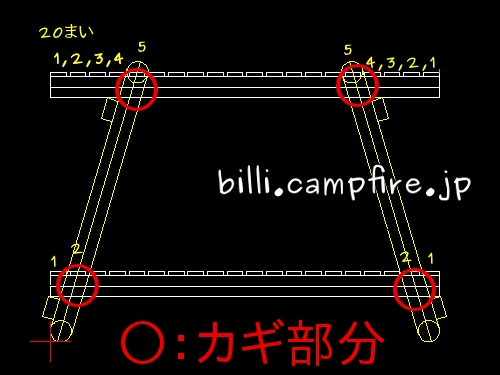

実はこの手作りシェルフ。下段と上段の間の高さは自由に決められるわけではありません。 文章で説明するのが難しいんですけど、柱となる材料は下段と上段の二つの天板にカギ状に作った部分に噛み合わせてます。天板に使った20枚の薄い板を等間隔で並べ、かつカギ状に作った部分にかみ合わせる。この条件を満足するように設計すると、自ずと下段と上段の間の高さが決まる。

ヒジョオにわかりにくく、全く個人的な苦労話であります。

ちなみに下段、上段とも天板は次のとおり。

- 下段、上段の天板について

- 天板に20枚使った薄い板の幅は28mm

- 薄い板同士の間隔は7mm

- 下段は端から2枚目の薄い板を短くして柱とかみ合わせるカギ部分を作る

- 上段は端から6枚目の薄い板を短くして柱と噛み合わせるカギ部分を作る

もし、これを参考に手作りされる方がいらしたら留意事項を。 上段の天板は図面のとおり端から5枚目でカギ部分を作る計画でした。ところが作ってみたら5枚目のところに作ったカギ部分では柱が噛み合わない。そこで写真のとおり端から6枚目に変更して完成としました。 この変更の結果、下段と上段の高さが低くなりました。

だからコカコーラを入れるときは少しひっかかるわけです(涙)。 ビリ家では下段にペットボトルを入れる都度「少し傾けて入れないとね」とお父さんの失敗をからかうのが通例かつ定着してしまいました。が「小さな失敗」は許容するのであります。